Распространенной методикой описания тех или иных процессов и явлений служит моделирование. Моделирование считается достаточно эффективным средством прогнозирования возможного явления новых или будущих технических средств и решений. Впервые для целей прогнозирования построение операционных моделей было предпринято в экономике. Модель конструируется субъектом исследования так, чтобы операции отображали характеристики объекта (взаимосвязи, структурные и функциональные параметры и т.п.), существенные для цели исследования. Поэтому вопрос о качестве такого отображения - адекватности модели объекту - правомерно решать лишь относительно определенной цели. Конструирование модели на основе предварительного изучения объекта и выделения его существенных характеристик, экспериментальный и теоретический анализ модели, сопоставление результатов с данными объекта, корректировка модели составляют содержание метода моделирования.

Метод моделирования, разработка которого применительо к прогнозированию научно-технического прогресса встречает серьезные трудности, требует к себе особого внимания.

Трудность применения метода моделирования в прогнозировании научно-технического прогресса вызывается сложностью структуры технического развития и поэтому вынуждает пользоваться не единственной моделью, а системой методов и моделей, характеризующейся определенной иерархией и последовательностью.

Под системой моделей прогнозирования научно-технического прогресса следует понимать совокупность методик и моделей, позволяющую дать согласованный и непротиворечивый прогноз научно-технического развития отрасли, основывающийся на изучении складывающихся в текущем и будущих периодах технико-экономических тенденций и закономерностей, на заданных целевых установках, на имеющихся ресурсах, выявленных потребностях народного хозяйства и их динамике.

Такая система предполагает определенную очередность использования моделей для целей составления комплексного прогноза.

Использование математического аппарата для описания моделей (включая алгоритмы и их действия) связано с преимуществами математического подхода к многостадийным процессам обработки информации, использованием идентичных средств формирования задач, поиска методов их решения, фиксации этих методов и их преобразования в программы, рассчитанные на применение средств вычислительной техники.

Разработка системы моделей прогнозирования проходит три этапа.

На первом этапе разработки локальных методик прогнозирования прорабатываются отдельные модели и подсистемы моделей прогнозирования. Разработанные модели должны быть взаимно увязаны и составлять единую систему для целей прогнозирования, обеспечивающую взаимодействие отдельных моделей в соответствии с определенными требованиями. Такие требования будут зафиксированы в программе исследований по проблеме в целом.

На втором этапе разработки локальных методик прогнозирования научно-технического прогресса создается система взаимодействующих моделей прогнозирования, уточняются и согласовываются подсистемы моделей, проверяется их взаимодействие, определяется последовательность использования отдельных моделей, а также приемов оценки и методов проверки получаемых комплексных прогнозов. На этом этапе также должны быть составлены соответствующие программы для решения задач на электронных вычислительных машинах.

Третий этап создания системы моделей прогнозирования в основном связан с уточнением и развитием отдельных локальных систем и методик в ходе практического их использования для целей комплексного прогнозирования научно-технического прогресса.

При составлении детальных программ исследований для первого и второго этапов необходимо учитывать, что задачи методики и круг проблем и показателей, разрабатываемых при прогнозировании, существенным образом зависят от сроков прогнозов. С увеличением деятельности прогнозируемого периода происходит укрупнение показателей, уменьшается количество имеющейся и доступной информации всех видов; этому соответствует использование укрупненных (агрегированных) моделей, рассмотрение более крупных синтетических проблем развития народного хозяйства. При этом необходимо выявить показатели, которые связаны устойчивыми функциональными связями, как между собой, так и с показателями прогнозов на менее длительный период и которые существенно влияют на динамику показателей для периода в целом и отдельных его частей (принцип отбора существенной и устойчивой информации).

Требования, предъявляемые к отдельным моделям и системе моделей прогнозирования, предопределяют методы, с помощью которых эти модели могут и должны разрабатываться, а также методы и средства осуществления расчетов по ним. Эти требования сводятся главным образом к следующим положениям:

- - методика должна давать четкое описание последовательности правил (алгоритма), позволяющее составить отдельный прогноз при достаточно широких предположениях о характере и значениях исходной для данного прогноза информации определенной структуры;

- - методика должна использовать методы и технические средства, позволяющие проводить расчеты своевременно и многократно, исходя, как правило, из неоднородной и большой по объему, меняющейся по вариантам прогноза информации;

- - в подобных методиках должны учитываться сложные, многофакторные связи прогнозируемых процессов и показателей. Необходимо обеспечить выявление в этих условиях важнейших и устойчивых закономерностей и тенденций. Такое выявление необходимо как на исходном материале, так и в процессе анализа результатов, получаемых по данной методике, и их расчетов по комплексу связанных с ней моделей;

Необходимо системное согласование отдельных прогнозов, которое должно обеспечить непротиворечивость и взаимную корректировку последних.

Применение математических методов является необходимым условием для разработки и использования моделей прогнозирования, обеспечивающим высокие требования к обоснованности, действенности и своевременности прогнозов научно-технического прогресса.

Моделирование - это конструирование модели на основании предварительного изучения объекта и процессов, выделение его существенных признаков и характеристик. Прогнозирование с использованием моделей включает в себя ее разработку, экспериментальный анализ, сопоставление результатов предварительных прогнозных расчетов с фактическими данными состояния процесса или объекта, уточнение и корректировку модели.

Прогнозирование при принятии решений

Неопределенность внешней среды ставит организацию в такие условия, что при принятии решений прогнозирование становится необходимым.

Определение 1

Прогнозирование – это разработка прогнозов (научно обоснованных суждений о будущих состояниях исследуемого объекта, об альтернативах развития, сроках жизни и т.д.).

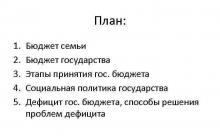

Прогнозирование при принятии решений означает оценку перспектив развития ситуации, которые могут сложиться после реализации решения. Прогнозирование основывается на анализе текущей ситуации в организации и во внешней среде. Цель прогнозирования – определить тенденции, которые воздействуют на организацию и рынок. В зависимости от области рассмотрения прогнозирование делят на следующие типы:

- экономическое (описывают общее состояние экономики на определенный период);

- технологическое (описывают будущие технологии, нововведения с точки зрения эффективности, трудоемкости, экономичности и т.д.);

- конкурентное (описывают стратегию поведения конкурентов на рынке, их долю рынка, уровень продаж, новые товары и т.д.);

- о состоянии товарного рынка (описывают положение на рынке с точки зрения влияния политики, экономики, экологии, уровня дохода потребителей, демографии и т.д.);

- социальное (описывает отношение потребителей к организации, товару).

Определение 2

Источники для составления прогнозов – это информация, полученная из бухгалтерской отчетности, статистические данные, оперативные данные, научно-техническая документация, лицензии, патенты, внешние источники информации (СМИ, интернет).

Основные этапы прогнозирования представлены на схеме.

Рисунок 1.

Существует много типов прогнозирования, все существующие методы принято делить на три группы :

- количественные;

- качественные;

- неформальные.

Рисунок 2.

Количественные методы включают:

- математические методы (экстраполяция, анализ временных рядов, анализ динамических рядов),

- причинно-следственное моделирование.

Качественные методы используются, когда нет полной информации о ситуации. Основа данной группы методов – экспертные оценки . Сюда включают:

- эвристические, экспертные методы;

- прогнозирование по аналогии;

- логическое прогнозирование;

- функционально-логическое прогнозирование.

Экспертные методы применяются во всех категориях менеджмента. Эксперты являются профессионалами в какой-либо области и оценивают ситуацию на основе своего опыта и интуиции.

Прогнозирование по аналогии используется очень часто. Если есть аналогия между текущей ситуацией и предыдущей, можно предсказать, как будет развиваться текущая ситуация.

Неформальные методы прогнозирования основаны на информации, которая собирается разными путями: вербальной, письменной, полученной в результате шпионажа.

Моделирование в ходе принятия решений

Моделирование ситуаций – широко используемый метод, помогающий принимать управленческие решения. Моделирование подразумевает исследование проблемы с помощью построения модели, изучения ее свойств и поведения. После всестороннего анализа модели полученные сведения переносятся на реальную ситуацию. Модель является абстрактным объектом, который приводят в соответствие с исследуемой ситуацией.

При принятии решений используют следующие типы моделирования :

- концептуальное (модели – это схемы, которые отражают представления о том, какие переменные в ситуации наиболее существенны для принятия решения и как они взаимодействуют, какие между ними связи);

- математическое (ситуация представляется в виде формулы, набора математических символов и выражений; такие модели удобны для количественного анализа, они показывают влияние элементов внутри ситуации на конечное решение);

- имитационное (с помощью компьютера воспроизводят алгоритм работы сложных систем или объектов во времени, имитируется их поведение, составные элементы; при этом сохраняется структура объекта, последовательность процессов также соблюдается).

Построение любой модели включает в себя несколько этапов:

- Описание объекта. Это предварительное описание, которое максимально приближено к реальным параметрам. Данный этап – основа для последующих описаний.

- Формализация объекта. На основе описания выделяются наиболее важные характеристики объекта, которые влияют на его работу. Затем определяют управляемые параметры и те, которые не поддаются контролю. Выделяют систему ограничений, строится схема или математическая функция. Таким образом словесное описание заменяется абстрактным (формальным) и упорядоченным. 3. Проверка адекватности. Проводятся расчеты, по их результатам принимают решение о применении модели на практике, либо о корректировке модели.

- Корректировка. Сведения об объекте уточняют, корректируют параметры абстрактной модели. Затем снова проводится оценка адекватности.

- Оптимизация. При соблюдении параметров адекватности модель стараются упростить. Таким образом можно получить более простую модель, но работающую по тем же принципам. Меняется форма модели, но не содержание. Основные показатели для оптимизации: затраты ресурсов, время на исследование, время для принятия решения с помощью модели.

2.2. Методы статистического прогнозирования

По оценкам некоторых ученых насчитывается более 150 методов прогнозирования. Базовых методов гораздо меньше, многие из "методов" скорее относятся к отдельным способам и процедурам прогнозирования, либо представляют собой набор отдельных приемов, отличающихся от базовых методов количеством частных приемов и последовательностью их применения.

Под методом прогнозирования понимается совокупность приемов и способов мышления, позволяющих на основе анализа ретроспективных данных, экзогенных (внешних) и эндогенных (внутренних) связей объекта прогнозирования, а также их измерения в рамках рассматриваемого явления или процесса вывести суждения определенной достоверности относительно будущего развития объекта. По степени формализации методы экономического прогнозирования можно подразделить на интуитивные и формализованные.

Интуитивные методы базируются на интуитивно-логическом мышлении. Они используются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за значительной сложности объекта прогнозирования или объект слишком прост и не требует проведения трудоемких расчетов. Такие методы целесообразно использовать и в других случаях в сочетании с формализованными методами для повышения точности прогнозов.

Среди интуитивных методов широкое распространение получили методы экспертных оценок. Они используются как в нашей стране, так и за рубежом для получения прогнозных оценок развития производства, научно-технического прогресса, эффективности использования ресурсов и т.п.

Применяются также методы исторических аналогий и прогнозирования по образцу. Здесь имеет место своеобразная экстраполяция. Техника прогнозирования состоит в анализе высокоразвитой системы (страны, региона, отрасли) одного и того же приближенного уровня, который теперь имеется в менее развитой аналогичной системе, и на основании истории развития изучаемого процесса в высокоразвитой системе строится прогноз для менее развитой системы. Практика свидетельствует, что такие аналогии можно использовать при определении путей развития новых отраслей и видов техники (производство ЭВМ, телевизоров и т.п.), структуры производства, потребления и т.д. Естественно, что полученный таким образом "образец" - лишь начальный пункт прогнозирования. К окончательному выводу можно прийти, лишь исследуя внутренние условия и закономерности развития.

К формализованным методам относятся методы экстраполяции и методы моделирования. Они базируются на математической теории.

Среди методов экстраполяции широкое распространение получил метод подбора функций, основанный на методе наименьших квадратов (МНК). В современных условиях все большее значение стали придавать модификациям МНК: методу экспоненциального сглаживания с регулируемым трендом и методу адаптивного сглаживания.

Методы моделирования предполагают использование в процессе прогнозирования и планирования различного рода экономико-математических моделей, представляющих собой формализованное описание исследуемого экономического процесса (объекта) в виде математических зависимостей и отношений. Различают следующие модели: матричные, оптимального планирования, экономико-статистические (трендовые, факторные, эконометрические), имитационные, принятия решений. Для реализации экономико-математических моделей применяются экономико-математические методы.

В практике прогнозирования и планирования широко используются -также метод экономического (системного) анализа, нормативный и балансовый методы. Для разработки целевых комплексных программ используется программно-целевой метод (ПЦМ) в сочетании с другими методами. Следует отметить, что представленный перечень методов и их групп не является исчерпывающим. Рассмотрим методы, получившие широкое распространение в мировой практике.

Методы экспертных оценок

Основная идея прогнозирования на основе экспертных оценок заключается в построении рациональной процедуры интуитивно-логического мышления человека в сочетании с количественными методами оценки и обработки получаемых результатов.

Сущность методов экспертных оценок заключается в том, что в основу прогноза закладывается мнение специалиста или коллектива специалистов, основанное на профессиональном, научном и практическом опыте. Различают индивидуальные и коллективные экспертные оценки.

Методы экстраполяции

В методическом плане основным инструментом любого прогноза является схема экстраполяции. Сущность экстраполяции заключается в изучении сложившихся в прошлом и настоящем устойчивых тенденций развития объекта прогноза и переносе их на будущее.

Различают формальную и прогнозную экстраполяцию. Формальная базируется на предположении о сохранении в будущем прошлых и настоящих тенденций развития объекта прогноза; при прогнозной фактическое развитие увязывается с гипотезами о динамике исследуемого процесса с учетом" изменений влияния различных факторов в перспективе. Следует отметить, что методы экстраполяции необходимо применять на начальном этапе прогнозирования для выявления тенденций изменения показателей.

Методы моделирования и экономико-математические методы

Моделирование предполагает конструирование модели на основе предварительного изучения объекта или процесса, выделения его существенных характеристик или признаков. Прогнозирование экономических и социальных процессов с использованием моделей включает разработку модели, ее экспериментальный анализ, сопоставление результатов прогнозных расчетов на основе модели с фактическими данными состояния объекта или процесса, корректировку и уточнение модели.

В зависимости от уровня управления экономическими и социальными процессами различают макроэкономические, межотраслевые, межрайонные, отраслевые, региональные модели и модели микроуровня (модели развития фирмы).

По аспектам развития экономики выделяют модели прогнозирования воспроизводства основных фондов, трудовых ресурсов, цен и др. Существует ряд других признаков классификации моделей: временной, факторный, транспортный, производственный.

В современных условиях в республике развитию моделирования и практическому применению моделей стала придаваться особая значимость в связи с усилением роли прогнозирования и переходом к индикативному планированию.

Метод экономического анализа

Экономический анализ является неотъемлемой частью и одним из основных элементов логики прогнозирования и планирования. Он должен осуществляться как на макро-, так и на мезо- и микроуровнях.

При проведении экономического анализа следует использовать системный подход. В качестве системы рассматривается народное хозяйство (экономика) в целом и его структурные части: сферы, регионы, отрасли, объединения, предприятия. Анализ должен быть комплексным, т.е. всесторонним.

Сущность метода экономического анализа заключается в том, что экономический процесс или явление расчленяется на составные части и выявляются взаимосвязь и влияние этих частей друг на друга и на ход развития всего процесса. Анализ позволяет раскрыть сущность такого процесса, определить закономерности его изменения в прогнозируемом (плановом) периоде, всесторонне оценить возможности и пути достижения поставленных целей.

Процесс экономического анализа подразделяется на ряд стадий: постановку проблемы, определение целей и критериев оценки; подготовку информации для анализа; изучение и аналитическую обработку информации; разработку рекомендаций о возможных вариантах решения проблемы и достижения целей; оформление результатов анализа.

Балансовый метод

С помощью балансового метода реализуется принцип сбалансированности и пропорциональности. Он применяется при разработке прогнозов, планов и программ. Сущность его заключается в увязке потребностей страны в различных видах продукции, материальных, трудовых и финансовых ресурсов с возможностями производства продукции и источниками ресурсов.

Балансовый метод предполагает разработку балансов, представляющих собой систему показателей, в которой одна часть, характеризующая ресурсы по источникам поступления, равна другой, показывающей распределение (использование) по всем направлениям их расхода.

В переходный период к рыночным отношениям усиливается роль прогнозных балансов, разрабатываемых на макроуровне: платежного баланса, баланса доходов и расходов государства, баланса денежных доходов и расходов населения, сводного баланса трудовых ресурсов, балансов спроса и предложения. Результаты балансовых расчетов служат основой при формировании структурной, социальной, финансово-бюджетной и кредитно-денежной политики, а также политики занятости и внешнеэкономической деятельности. Балансы применяются также для выявления диспропорций в текущем периоде, вскрытия неиспользованных резервов и обоснования новых пропорций.

Система балансов, используемых в прогнозировании и планировании, включает: материальные, трудовые и финансовые. В каждую из указанных групп входит ряд балансов.

Нормативный метод

Нормативный метод является одним из основных методов прогнозирования и планирования. В современных условиях ему стало придаваться особое значение в связи с использованием ряда норм и нормативов в качестве регуляторов экономики. Сущность нормативного метода заключается в технико-экономическом обосновании прогнозов, планов, программ с использованием норм и нормативов. Последние применяются для расчета потребности в ресурсах и показателей их использования. С помощью норм и нормативов обосновываются важнейшие пропорции, развитие материального производства и непроизводственной сферы, осуществляется регулирование экономики.

Норма характеризует научно обоснованную меру расхода ресурса на единицу продукции (работы) в принятых единицах измерения, например расход муки на 1 тонну хлебобулочных изделий согласно утвержденной рецептуре. В виде нормы выступает потребление того или иного продукта на душу населения согласно научно обоснованному рациону питания. Например, рекомендуемая норма потребления мяса и мясопродуктов в год на 1 человека - 82 кг. В непроизводственной сфере применяются нормы, характеризующие необходимый размер общей и жилой площади на 1 жителя, потребление воды на 1 человека и др.

Нормативы, как правило, разрабатываются в относительном выражении. Они характеризуют степень использования ресурсов (например, процент выхода годного литья от металло-завалки), расход ресурса на 1 млн. р. продукции, размер платы за кредит (процентные ставки) и др.

Программно-целевой метод

По сравнению с другими методами программно-целевой ме-тод (ПЦМ) является относительно новым и недостаточно раз-работанным. Широкое распространение он получил только в последние годы, хотя был известен давно и впервые использо-вался еще при разработке плана ГОЭЛРО.

ПЦМ тесно связан с нормативным, балансовым и экономи-ко-математическими методами и предполагает разработку пла-на начиная с оценки конечных потребностей исходя из целей развития экономики при дальнейшем поиске и определении эффективных путей и средств их достижения и ресурсного обеспечения. С помощью этого метода реализуется принцип приоритетности планирования.

Сущность ПЦМ заключается в отборе основных целей со-циального, экономического и научно-технического развития, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресур-сами с учетом эффективного их использования.

ПЦМ применяется при разработке целевых комплексных программ, представляющих собой документ, в котором отражаются цель и комплекс научно-исследовательских, производственных, организационно-хозяйственных, социальных и других заданий и мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.

Один из наиболее общих и важных принципов, которые должен учитывать финансовый менеджер, – это принцип повышения ценности фирмы . Теоретически управленческие решения имеют смысл только в том случае, если они повышают ценность фирмы. Факторами повышения ценности фирмы могут стать рост её доходов, снижение производственного или финансового риска, повышение уровня эффективности её работы в результате принятия верных решений.

В современных условиях, характеризующихся неопределенностью и постоянными изменениями, актуально использование инновационных методов управления, в частности прогнозирования финансовых результатов принимаемых решений. Один из таких методов, получивший уже довольно широкое распространение в странах с развитой рыночной экономикой,- так называемые «ситуационные центры» (разновидность информационных систем поддержки принятия решений). Ситуационные центры аккумулируют средства сбора и анализа информации, инструменты прогнозирования и построения возможных моделей развития и визуального представления результатов, причём в виде, который будет максимально удобен и полезен для первых лиц компании. Это инструмент для тех, кто не может и не должен копаться в многочисленных сводках и отчётах, но обязан видеть картину подчинённого ему хозяйства в целом, уметь оценить текущую ситуацию и принять оптимальное решение. Для России ситуационные центры пока экзотика. Однако, именно российские предприятия в большей степени нуждаются сегодня в таком инструменте, поскольку нестабильность экономической ситуации и изменчивость окружающей среды не дают руководителю расслабиться, заставляют его постоянно держать ситуацию под контролем. Механизмы анализа и прогноза, предоставляемые ситуационным центром, помогут компании овладеть сложной ситуацией и заработать на ней, создать задел для будущего успешного развития.

Главная компонента ситуационного центра – это средства динамического (имитационного) моделирования, которые позволяют просчитать возможные последствия разных вариантов развития событий (ответить на вопрос: «что будет, если»). Прогнозирование позволяет получить сценарий развития на основе анализа текущей ситуации (мы знаем, как сейчас растёт прибыль и можем попытаться узнать, как она будет расти через полгода, если ничего не изменится). Моделирование позволяет вносить возмущение и определять возможные последствия: «что будет, если я сделаю так» или -что будет, если произойдёт такое-то событие?. Моделирование означает наличие в буквальном смысле «рычажков» на экране компьютера, с помощью которых руководитель может менять те или иные параметры и получать возможную модель состояния компании.

Ситуационные центры удовлетворяют семи основным требованиям предъявляемых к системам, обслуживающим первых лиц компании:

- Директору нужно обобщение вместо обилия цифр, причем общую картину он хочет видеть, даже если данные неполны, неточны, искажены и противоречивы.

- Директору нужно видеть текущую ситуацию в динамике, включая прогноз ее развития.

- Директору нужны сценарии развития ситуации в зависимости от его действий. Поняв динамику основных показателей, руководитель хочет понять, какими рычагами он может управлять, и к чему приведут те или иные действия.

- Директору нужны рекомендации по оптимальным вариантам управления. Какой вариант предпочесть, учитывая всю совокупность внешних факторов и прогнозы их развития? Задачи оптимизации всегда отличались огромной трудоемкостью, вдобавок они требуют многочисленных настроек для каждой конкретной задачи.

- Директору нужна оценка рисков и расчет шансов на успех тех или иных решений.

- Директору нужна быстрая реакция системы.

- Директору нужна система для поиска оптимальных решений совместно со своими заместителями и экспертами по проблеме. Она должна отражать ситуацию и предлагаемые варианты для объективного обсуждения.

Инструмент руководителя должен обеспечивать поиск оптимальной траектории движения предприятия в многомерном пространстве параметров и ограничений, описывающих во времени внешнюю и внутреннюю среду предприятия.

2. Методические аспекты прогнозирования

Первый этап финансового прогнозирования – ознакомление с качественными проблемами, стоящими перед организацией и отраслью, к которой она относится. Поскольку прогноз будет основан на определённых предположениях, необходимо изучить факторы, влияющие на деятельность фирмы. Естественно, что обстоятельства, определяющие состояние отрасли, влияют и на фирму. Необходимо оценить следующие факторы: отраслевые характеристики, характеристики реализации товаров, структура издержек.

После исследования характеристик отрасли необходимо провести анализ деятельности фирмы по следующим направлениям: продукт (товар) или услуги (объём производства, инновационные или нет), потребители продукции (относительная устойчивость положения потребителей), текущее управление (структура, собственность), место фирмы в отрасли, оценка конкурентоспособности, стратегия маркетинга, структура затрат.

Ответив на эти вопросы, мы достигаем наших целей. Теперь можно сформулировать своё мнение о предсказуемости деятельности изучаемой фирмы. Фирма может иметь характеристики, полностью совпадающие с отраслевыми, или, наоборот, быть «белой вороной». Оценивая особенности управления фирмой, проводимую ею стратегию, размеры, продукцию, структуру издержек, можно определить критические параметры, существенно влияющие на будущую деятельность фирмы. Эти параметры и будут теми основными предположениями, которые лягут в основу прогноза развития фирмы.

В процессе количественного анализа очень важны временные рамки. Наиболее важные для развития фирмы факторы, выявленные на этапе качественного анализа, помогают определить направление исследования и установить момент будущего, когда прогноз потеряет своё значение. Точность прогноза уменьшается с увеличением его срока. На этапе количественного анализа перед нами стоят две цели: первая – определить, как развивалась фирма в прошлом, и вторая, – используя эту информацию и сформулированные нами предположения, составить прогноз на будущее.

Знание прошлого, однако, не означает знания будущего. На стадии прогнозирования качественные характеристики соединяются с цифрами. Должны быть сделаны оценки факторов, влияющих на фирму. Например, если уровень продаж данной фирмы неразрывно связан с общим состоянием экономики региона, то необходимо сделать прогноз развития экономики в целом. Если финансовое прогнозирование основывается на предположениях, то следует изучить несколько альтернативных предположений. Только после этого можно с известной долей осторожности положиться на прогноз.

Конечная и, возможно, наиболее существенная стадия финансового прогнозирования – это проверка исходных предположений, использованных при прогнозировании. Эта проверка называется анализом чувствительности. На этой стадии мы по существу проверяем верность наших выводов, варьируя предположениями. Для того чтобы осуществить анализ чувствительности прогноза, мы должны обратиться к тем основным допущениям, которые были сделаны при составлении прогноза. Допущение считается основным, если оно оказывает существенное влияние на отчетность компании. После определения этих допущений необходимо, изменяя их одно за другим, оценить влияние этих изменений. Для того чтобы не потерять отправную точку анализа и избежать путаницы, важно менять допущения по одному, сохраняя остальные допущения неизменными. После этого могут быть исследованы результаты изменений разных пар допущений.

Полезно начать с данных о прошлом фирмы. Вычисление величин различных прежних уровней продаж и других компонентов отчетности может обеспечить нас полезной информацией для проведения анализа чувствительности.

Процесс анализа чувствительности довольно трудоёмок, но использование вычислительной техники упрощает задачу, делая процесс анализа более реализуемым. Варианты расчетов легко генерируются, а результаты – почти мгновенны.

Серьёзность ситуации, требующей прогнозирования, – единственный критерий того, насколько тщательно вы должны проверять «чувствительность» ваших выводов и какой объём анализа необходим.

Точного прогноза развития фирмы может и не быть, но будет определено множество всех тех вариантов развития, которые являются возможными с точки зрения здравого смысла. Такая основа принятия решения намного лучше, чем чисто теоретические предположения или принятие желаемого за действительное.

3. Сравнительный анализ экстраполяции и динамического моделирования

Динамическое моделирование, являясь одним из ряда экономико-математических методов, имеет при этом значительные отличия от всех других.

Статическое моделирование отличается от динамического тем, что в нём не рассматриваются изменения во времени. Моделирование соотношений параметров происходит до определённого момента времени. В случае динамического моделирования параметры модели претерпевают непрерывные изменения во времени. Одной из важных черт динамического моделирования является разделение ресурсов на потоки и их накопления в так называемых накопителях (фондах), например, складах, банках и т. п., а также влияние скоростных характеристик изменений параметров на поведение социально-экономического объекта в целом.

В настоящее время в практике экономических расчётов широко используются статические методы, к которым относятся методы линейного и нелинейного программирования, балансовые методы и др. Как правило, они рассчитаны на получение удовлетворительного решения для некоторого фиксированного момента времени или краткого интервала. Вне этого момента (интервала) времени найденное решение неприемлемо. Это обусловлено тем, что статическая модель, «не зная» будущего, не резервирует ресурсов для его развития.

Метод динамического моделирования предназначен для изучения социально-экономических процессов и изменений состояний на временных интервалах. При этом в каждый момент все процессы и состояния зависят от структуры модели на данный момент и от всей предыстории объекта. Весьма важная особенность динамического моделирования – возможность реализации в модели непрерывных процессов. Статические методы не выявляют быстрых изменений параметров, что приводит к заметным ошибкам в результатах. Моделирование же непрерывных процессов обнаруживает скачкообразные изменения, а это повышает точность исследований.

При социально-экономическом моделировании использование статистической информации не всегда целесообразно, поскольку реально получаемая информация подчас единична не только по повторяемости, но и по совокупности порождающих причин. В таких случаях отсутствует репрезентативная информация о достаточном числе ситуаций одного порядка. Это объясняется тем, что в экономике и обществе в основном имеют место уникальные, неповторяющиеся и нестационарные процессы, следовательно, невозможно получить результаты статистически независимых экспериментов. Перенесение на будущее полученных статистическими методами взаимных связей параметров, наблюдаемых в прошлом, можно осуществить только лишь при выполнении анализа в границах постулатов математической статистики, которые гласят: 1) количество испытаний должно быть так велико, что их дальнейшее увеличение не изменит результатов, 2) все испытания должны выполняться в одинаковых условиях, 3) все испытания должны быть независимыми (проведение одного не должно влиять на результаты проведения остальных). Нарушение любого из постулатов математической статистики приводит к существенным ошибкам в результатах.

В связи со статическим подходом в экономическую практику широко вошли методы экстраполяции так называемых динамических рядов показателей. Для этого определяются значения показателей за ряд прошлых лет (месяцев, кварталов), а затем каким-либо формальным путём характер изменения этих показателей во времени продолжается в будущее. Использование такого приёма заключается в необоснованном допущении того, что данный показатель изменяется во времени сам собой без влияния на него других факторов, которые, в свою очередь подчиняются определённым закономерностям. Все попытки распространить существовавшие ранее процессы на будущее в большинстве случаев дают результаты, мало совпадающие с действительностью. И это естественно, поскольку нестационарная структура экономического объекта, породившая в прошлом статистически выявленные процессы, в будущем станет другой, непохожей на прошлую. Новая структура создаст качественно (или количественно) новый характер процессов, сохранятся только общие законы взаимовлияния факторов. Следовательно, статистика отражает состояние системы только в прошлые моменты времени. При экстраполяции известной траектории изучаемого параметра совершается двойная ошибка: во-первых, этим самым признаётся неизменность структуры объекта и постоянство мест приложения закономерностей в будущем, а, во-вторых, отвергается функциональная взаимосвязь между параметрами.

В большинстве случаев в современной экономике статистические данные используются не для раскрытия объективных законов, а для объяснения причин произошедших единичных процессов или состояний. Объяснения, предлагаемые на основе такого подхода, зачастую запаздывают и весьма редко отражают сущность. Вместе с тем раскрытие сущности прошлых взаимосвязей параметров объекта, независимых от времени, позволяет определить возможные закономерности этих связей. Тогда на основе раскрытых взаимосвязей можно построить корректные модели изучаемых объектов.

Таким образом, статистические способы прогнозирования не дают возможности получения корректных прогнозов развития экономических процессов, в то время как динамические модели позволяют решать такие задачи. Однако, ставя во главу угла детерминированные закономерности и алгоритмы хозяйственного механизма и понимая ограниченность статистических методов, не будем забывать о том, что формулирование используемых закономерностей можно получить только в результате статистического анализа прошлых событий и их причин.

Для этого используются другие инструменты из арсенала интеллектуальных информационных технологий, например, нейронные сети.

Методы оптимизации позволяют находить наилучшие по выбранному критерию оптимальности, варианты экономических решений. На их основе можно определить оптимальную прибыль предприятия, объемы выпуска продукции различных видов, численность работников, объем потребляемых ресурсов и другие показатели.

Модель - это удобное, упрощенное представление существенно важных характеристик объекта или ситуации.

Модели должны отвечать следующим требованиям:

1. Модель должна отображать характерные, существенные черты объекта.

2. Это отображение должно быть выражено в упрощенной форме.

3. Модель должна позволять менять некоторые свои параметры с целью исследования.

4. Модель должна быть более удобной для экспериментов и более дешевой в изготовлении, чем объект.

Последовательность построения экономико-математической модели

При построении экономической модели обычно выполняется ряд этапов:

1. Формулируется предмет и цели исследования.

2. В рассматриваемой экономической системе выделяются структурные или функциональные элементы и определяются их наиболее важные характеристики.

3. Дается словесное описание взаимосвязей между элементами модели.

4. Вводятся символические обозначения для учитываемых характеристик объекта моделирования и формализуются взаимосвязи между ними. Таким образом, строится математическая модель.

5.Проводятся расчеты по математической модели, и выполняется анализ полученного решения.

Основные типы моделей

Математические модели, используемые в экономике, можно разделить на классы по ряду признаков, относящимся к особенностям моделируемого объекта, цели моделирования и используемого инструментария:

В зависимости от типа моделируемого объекта модели бывают макро и микроэкономические.

Макроэкономические модели описывают экономику как единое целое, связывая между собой ее укрупненные показатели: ВВП, инвестиции, производительность труда, занятость, процентную ставку и др. показатели.

Микроэкономические модели описывают взаимодействие структурных и функциональных составляющих экономики, либо поведение одной такой составляющей в рыночной среде. Вследствие разнообразия типов экономических элементов и форм их взаимодействия на рынке, микроэкономические моделирование занимает основную часть экономико-математической теории.

В зависимости от целей моделирования могут разрабатываться теоретические и прикладные модели.

Теоретические модели позволяют изучать общие свойства экономики и ее характерных элементов. Прикладные модели дают возможность оценить параметры функционирования конкретного экономического объекта и сформулировать рекомендации для принятия практических решений.

В моделировании рыночной экономики особое место занимают равновесные модели, которые описывают состояние экономики, когда результирующая всех сил, стремящихся вывести ее из данного состояния, равна нулю, например модели равновесия спроса и предложения.

Оптимизационные модели в рыночной экономике обычно строятся на микро уровне, например максимизация прибыли или минимизация затрат при фирменном планировании.

В зависимости от используемого инструментария и от характера изучаемых процессов все виды моделирования могут быть разделены на детерминированные и стохастические, дискретные и непрерывные, статические и динамические, линейные и нелинейные.

Детерминированное моделирование отображает детерминированные процессы, т.е. процессы, в которых предполагается отсутствие всяких случайных воздействий.

Стохастическое моделирование отображает вероятностные процессы и события. В этом случае анализируется ряд реализаций случайного процесса, и оцениваются средние характеристики процесса.

Дискретное моделирование служит для описания процессов, которые предполагаются дискретными, т.е. прерывистыми, состоящими из отдельных частей.

Непрерывное моделирование позволяет отобразить непрерывные процессы в системах.

По временному признаку модели могут быть статическими и динамическими. В статических моделях описывается состояние экономического объекта в конкретный момент или период времени, а динамические модели включают взаимосвязи переменных во времени (например, за пятилетний период).

По степени огрубления формы структурных отношений исследуемого объекта модели подразделяются на линейные и нелинейные модели. В линейных моделях все искомые переменные записаны в первой степени, а на графиках они могут быть представлены в виде прямых линий.

В зависимости от формы представления объекта можно выделить мысленное и реальное моделирование.

Мысленное моделирование часто является единственным способом моделирования объектов, которые практически нереализуемы в заданном интервале времени, либо существуют вне условий, возможных для из физического созерцания. Мысленное моделирование может быть реализовано в виде наглядного и математического.

При наглядном моделировании на базе представлений человека о реальных объектах создаются различные наглядные модели, отражающие явления и процессы, протекающие в объекте.

В основу гипотетического моделирования исследователем закладывается некоторая гипотеза о закономерностях протекания процесса в реальном объекте, которая отражает уровень знаний исследователя об объекте и базируется на причинно-следственных связях между входом и выходом изучаемого объекта.

Аналоговое моделирование основывается на применении аналогий различных уровней. Наивысшим уровнем является полная аналогия, имеющая место только для достаточно простых объектов.

Мысленный макет может применяться в тех случаях, когда протекающие в реальном объекте процессы не поддаются физическому моделированию.

Символическое моделирование может быть языковым или знаковым. В основе языкового моделирования лежит некий тезаурус, т.е. словарь, очищенный от неоднозначности, присущей обычному словарю (например, слово "КЛЮЧ").

Знаковое моделирование позволяет с помощью знаков отображать набор понятий, составляя цепочки из слов и предложений и таким образом дать описание реального объекта.

Математическими моделями называют комплекты математических зависимостей, отображающие существенные характеристики изучаемого явления. Во многих случаях математические модели наиболее полно отображают моделируемый объект. В то же время математические модели более динамичны, на них лучше найти оптимальные параметры объекта. Для моделирования экономических явлений другие модели, кроме экономико-математических, как правило, использовать нельзя. Экономико-математические модели, в свою очередь, бывают двух типов: аналитические и имитационные.

Для аналитического моделирования процессы функционирования записываются в виде некоторых функциональных отношений (алгебраических, конечно-разностных и т.д.). При имитационном моделировании имитируются элементарные явления, составляющие процесс с сохранением их логической структуры и последовательности протекания во времени.

Реальное моделирование является наиболее адекватным, но его возможности с учетом сложности объектов очень ограничены.

Отчет о целевом использовании средств

Страховка военнослужащим по болезни

Выбор оптимальной контрактной модели

Финансовый коллапс против ядерного Перл-Харбора

Как узнать накопившуюся на вашем пенсионном счёте сумму?